海苔 食文化の始まり

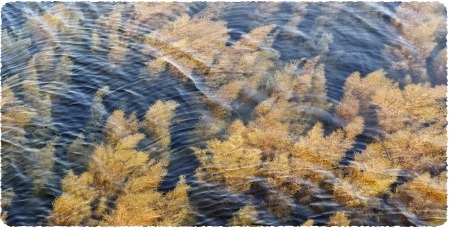

海藻を食べている民族はもともと東洋に多いのですが、中でも特によく食べているのは私たち日本人です。島根県の猪目洞窟から縄文時代や弥生時代の遺物が出土していて、その中から貝殻や魚の骨とともに、アラメやホンダワラという海藻の一部が発見されています。「大宝律令」(701年-飛鳥時代の終わりに制定)には、29種類の海産物が租税として記されています。そのうちの8種類は海藻で、アマノリ(のりの仲間の総称)、ミル、アラメ、テングサなどがあげられています。

それぞれの年貢は朝廷の文武官や神社・寺などに支給されました。また、神社などの祭礼の供物にもコンブやワカメなどの名前が見られました。飛鳥・奈良時代の有名な歌集「万葉集」には海藻を詠んだ歌が100首近くあり、なかでも「藻塩焼」という塩の製法に関わる歌が多く残されています。「藻塩焼」は、ホンダワラやアマモを浜辺に積み重ね海水を繰り返しかけては乾かし、それを焼いて塩灰を釜に入れ淡水を加えてそのうわずみを煮詰めて塩を作るという方法です。

貴族の食料

平安時代の貴族は米を主食として、副食に海藻をかなり多く食べていたようです。 これは「延喜式」という平安時代中期の法典に、租税の対象として十数種類の海藻が定められている事から類推されます。十数種類の海藻の中には、コンブ、ワカメ、などと共にアマノリも含まれています。この「延喜式」の中には海藻料理も記録されていて、ムラサキノリが佃煮や味噌汁に使われていたとあります。 同じ頃の「和明抄」という漢和辞典にも21種類の海藻が紹介されていて、この中にはコンブやアラメに混じってアマノリやムラサキノリの名前も見られます。

鎌倉時代から室町時代になると、食材が次第に豊富になり、海藻料理はやや嗜好化してきたようです。海苔について言えば、椀盛りに入れたり、汁物に焼きのりを浮かせるというような現代に近い食べ方だったようです。当時、海苔は菓子としても用いられ、塩味を利かせて短冊に切り、乾燥させた「塩海苔」などもありました。 1467年に始まった応仁の乱では、戦争時の備蓄食料として、焼き米・味噌・干し魚などに混じって、コンブ・アラメ・ヒジキ・アマノリなどの乾物も利用されていたようです。

江戸時代の乾のり

江戸時代になると、食物の流通も盛んになり、海藻を食べる習慣は庶民の間にどんどん広がりました。 徳川家康は江戸城を築くと同時に浅草を食料確保のための集散地としたので、浅草は当時大いに発展しましたが、以前から隅田川の河口で取れていたのりが「浅草のり」として広まりました。 その後、その辺りは埋め立てられたのですが、東京湾で取れたのりが浅草において「浅草のり」として売られるようになったという説もあります。

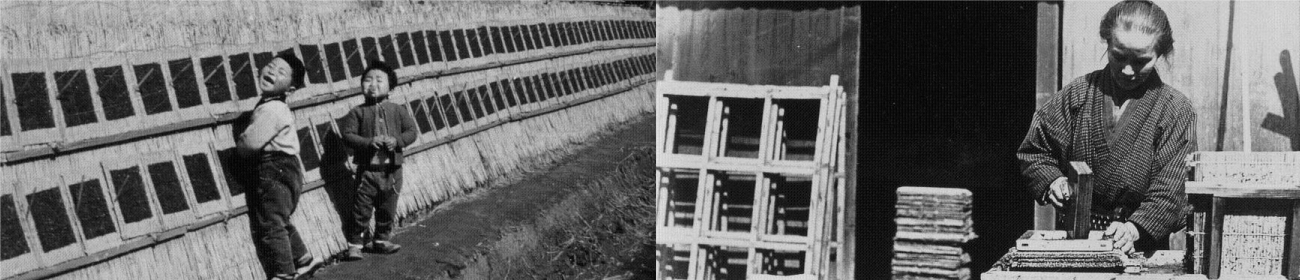

江戸幕府三代目将軍の徳川家光の頃「寛永料理物語」という料理書が記されましたが、当時はすでにコンブは出し汁用として用いられていた様子で、のりは冷や汁や火であぶる「あぶり肴」として登場しています。 戦国時代には戦時食として使われた海藻は、飢饉の時にも大いに利用されました。幕府や各藩は、享保・天明・天保と半世紀ごとにやってきた大飢饉の経験から、飢饉対策の緊急食物として雑穀類や芋類のほかに海藻を備蓄しました。 享保年間には、のり抄きが始まって現在のような形状の乾のりが作られるようになりました。

千葉県ののりの歴史~上総のり~

近江屋甚兵衛墓

近江屋甚兵衛墓千葉県ののりづくりは、江戸時代後半(1800年)ごろから始まりました。1766年(明和3年)江戸の四谷に生まれた近江屋甚兵衛は、成人してのり商人をしていたそうですが、54歳の時に自らノリづくりを行う決心を固めて浦安、五井、そして木更津を訪れて、ノリ作りを試みました。 いくつかの挫折を経たあと、俳句の先生の紹介で長須賀の名主健佐衛門に会うことが出来ました。 健佐衛門は、甚兵衛の熱意に応えて何とかノリ作りを実現させてやりたいと思い、人見村、大堀村の名主や親しい人達を紹介しました。 その結果、人見村の名主八郎右衛門の協力によって、ノリづくりが始まる事になりました。 そして、とうとう1822年(文政5年)の冬に「上総のり」が誕生しました。

近江屋甚兵衛墓

近江屋甚兵衛墓